- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

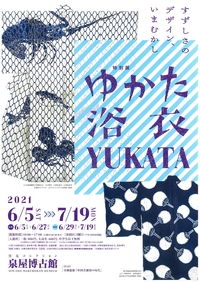

◆終了◆特別展「ゆかた 浴衣 YUKATA すずしさのデザイン、いまむかし」

アート・展示講演・フォーラムシニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年6月5日(土)~2021年7月19日(月)

- 会場:住友コレクション 泉屋博古館

和装離れが進む現代においても、ファンを増やしている夏の涼衣、ゆかた。本展では江戸時代のゆかたから、鏑木清方など近代の画家がデザインしたゆかた、昭和の人間国宝のゆかたなど様々な作品とともに、染めに使われる型紙や当時の風俗を描く浮世絵を併せて展示します。

-

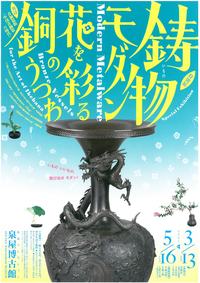

◆終了◆特別展「鋳物(いもの)・モダン-花を彩る銅のうつわ-」

アート・展示学び・体験シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年3月13日(土)~2021年5月16日(日)

- 会場:住友コレクション 泉屋博古館

銅の花器は、中国において宋時代以降、いけばなを生けるための道具として発達し、日本でもこれらを模倣した花器が数多く制作されました。

本展覧会では、銅花器の源流を紹介しつつ、富山大学芸術文化学部所蔵の大郷コレクションを中心とする、日本近代銅花器の数々をご覧いただき、近代青銅器の精緻な美しさをお伝えします。 -

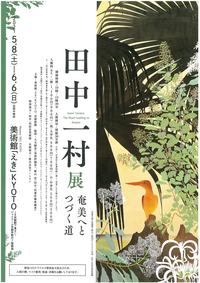

◆終了◆田中一村展 奄美へとつづく道

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年5月12日(水)~2021年6月6日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO(京都駅ビル内ジェイアール京都伊勢丹7階隣接)

自然美豊かな作風で知られる日本画家・田中一村(1908-1977)

幼少期よりその画才を発揮するも、既成の画壇に認められず、無名のままこの世を去ります。

本展では栃木~東京での南画家としての初期から、新しい画風を求め模索を続けた千葉時代、そして南海の自然や動植物を大胆に構成した作風が花開く奄美時代と、3つの時代に分けて、稀代の画家が歩んだ道を辿ります。 -

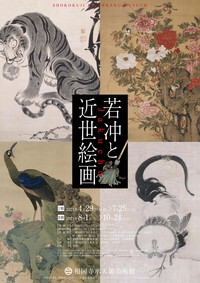

若冲と近世絵画

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年4月29日(木)~2021年10月24日(日)

- 会場:相国寺承天閣美術館

18世紀の京都では、多くの絵師たちがその腕を振るいました。今回は、相国寺とかかわりの深い京の絵師たちの絵画を中心に展示を行います。

第1章では伊藤若冲の「釈迦三尊像」などの作品を通じ、相国寺の僧侶と絵師たちの交流を紹介します。第2章では、京都に大きな爪痕を残した天明の大火(1788年)の関連資料と、その後に再建された相国寺方丈を彩った、原在中による杉戸絵も展示。相国寺僧と京絵師たちの災害からの復興に向けた軌跡をご覧ください。

さらに第3章では、相国寺派寺院を彩ってきた個性あふれる名品のうち、鹿苑寺からは伊藤若冲の重要文化財、鹿苑寺大書院障壁画五十面を、そして慈照寺からは与謝蕪村の描いた方丈上官之間の障壁画「山水人物図」を展示。池大雅や円山応挙など、18世紀の京都画壇を彩る絵師たちの画技もあわせてお楽しみください。 -

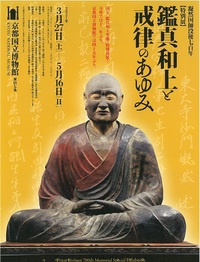

◆終了◆凝然国師没後七百年【特別展】鑑真和上と戒律のあゆみ

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年3月27日(土)~2021年5月16日(日)

- 会場:京都国立博物館 平成知新館

京都国立博物館にて、凝然国師没後七百年 特別展「鑑真和上と戒律のあゆみ」を開催します。

戒律とは仏教徒が守るべき倫理規範です。5度に及ぶ失敗にもひるむことなく日本への渡航を果たした鑑真(688~763)は、中国の道宣(596~667)が集大成した律学を伝え、日本仏教の質を飛躍的に高めました。

そして、戒律を学ぶこと自体が「僧侶とは、仏教とはどうあるべきか」という問いに光を与える存在として扱われ、日本では仏教革新運動をリードする重要な意義を持ちました。

とくに、戒律運動の最盛期であった鎌倉時代には、唐招提寺の覚盛(1194~1249)、西大寺の叡尊(1201~90)、泉涌寺の俊芿(1166~1227)、東大寺の凝然(1240~1321)ら高僧が登場し、その薫陶を受けた律僧は民衆 のために数多くの社会福祉事業や造像活動を行い、文化史上に燦然たる光を放っています。

本展は、凝然国師没後700年を迎える2021年に、日本仏教の発展に大きな役割を果たした鑑真の遺徳を唐招提寺の寺宝によって偲ぶとともに、明治時代に至るまでの戒律のおしえが日本でたどった歩みを、宗派を超えた名宝によってご紹介します。

前期展示:3月27日(土)~4月18日(日)

後期展示:4月20日(火)~5月16日(日)

※一部の作品は上記以外にも展示替えを実施 -

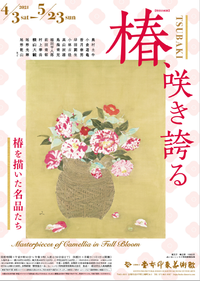

【閉幕】特別企画展「椿、咲き誇る-椿を描いた名品たち-」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年4月3日(土)~2021年5月23日(日)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

日本を代表する美しい花木で、吉祥の花として古くから愛され多くの絵画や工芸品のモチーフとして取り上げられてきた「椿」。

本展では、椿をテーマにした美術品の収集で知られるあいおいニッセイ同和損保コレクションから、尾形光琳・乾山の工芸品をはじめ、横山大観・村上華岳・徳岡神泉・奥村土牛・堀文子などの日本画、岸田劉生・熊谷守一などの洋画もあわせた57点の作品を展示します。

橋本花・牧進・鳥海青児など、京都で紹介される機会の少ない作家の作品にも注目です。

豪華メンバーによる、椿をモチーフにした作品の数々をお楽しみください。

また、堂本印象美術館コレクションのなかから、

椿のほか桜、ぼたんなどの花木を描いた堂本印象作品21点もあわせて紹介します。

※本展は、2020年春に新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止となった展覧会を改めて開催するものです。 -

【中止】107回「光風会展」京都展

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年5月25日(火)~2021年5月30日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館

第107回「光風会展」京都展を開催します。

会員・会友・一般入選作品の合計129点を展覧。是非ご観覧下さい。 -

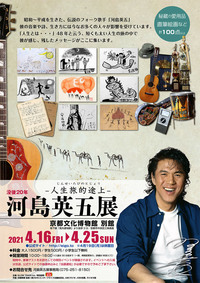

◆終了◆没後20年「河島英五展 -人生旅的途上-」

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年4月16日(金)~2021年4月24日(土)

- 会場:京都文化博物館 別館

昭和~平成を生きた、伝説のフォーク歌手「河島英五」。彼の音楽や詩、生き方には今なお多くの人々が影響を受けています。48年という、短くも太い人生の旅の中で彼が感じ、残したメッセージがここに集います。

-

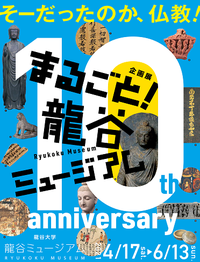

◆終了◆【5/25より再開/会期延長】<企画展>まるごと!龍谷ミュージアムー開館10周年記念 館蔵品展ー

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年4月17日(土)~2021年6月27日(日)

- 会場:龍谷大学 龍谷ミュージアム

日本初の"仏教総合博物館"として、2011年4月に開館した龍谷大学 龍谷ミュージアム。開館10周年を記念し、本展ではこれまでのミュージアムのあゆみを振り返るとともに、数々の展覧会を彩った館蔵品を一堂に公開!仏教の魅力を存分に伝えます。

-

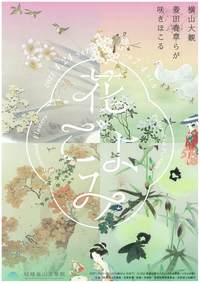

◆終了◆花ごよみ -横山大観・菱田春草らが咲きほこる-

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年4月24日(土)~2021年6月2日(水)

- 会場:嵯峨嵐山文華館

季節を彩る花の美しさを留めようと、古来多くの画家が筆をとり、その姿を残しました。本展では近代日本画の巨匠たちが花や果実を描いた作品や現代の日本画家による大作を展示します。春薫る初夏の嵐山で麗しい花々の絵をご堪能ください。

-

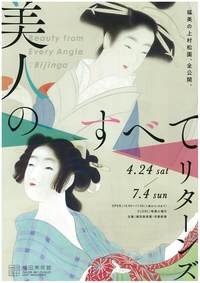

◆終了◆美人のすべて リターンズ

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年4月24日(土)~2021年7月4日(日)

- 会場:福田美術館

2020年に開催した「美人のすべて」は新型コロナウイルスの感染拡大のため、やむなく会期途中で閉幕となりました。本展は「美人のすべて」に新たな作品を加え、再構成。福田美術館の美人画のすべてをご覧いただける展覧会となります。

-

【4/24終了】第76回 春の院展

アート・展示女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年4月21日(水)~2021年4月26日(月)

- 会場:京都髙島屋7階グランドホール

日本美術院は、明治31年(1898年)に岡倉天心らによって創設されました。一時は中断しましたが、大正3年(1914年)横山大観らによって再興。以来、脈々と続いた在野精神を受け継ぎ、近代日本画の発展に輝かしい足跡を残してきました。昭和20年から開催されている恒例の「春の院展」も本年で76回を迎えます。現代日本画の力作が並ぶ本展は、常に新しい流れを皆さまにご覧いただいており、今回も同人の先生方の作品と厳しい審査を経て選ばれた入選作120点を一堂に展覧いたします。常に日本画壇をリードし続ける、日本美術院の巨匠から新鋭画家まで意欲溢れる最新作をこの機会にぜひお楽しみください。

-

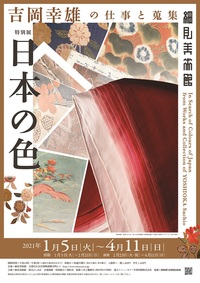

◆終了◆【4/27~臨時休館】特別展「日本の色―吉岡幸雄の仕事と蒐集―」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年1月5日(火)~2021年5月9日(日)

- 会場:細見美術館

2019年秋に急逝した染織史家・吉岡幸雄氏を追悼し、その業績を回顧する没後初の展覧会を実施します。

吉岡幸雄氏は江戸時代末期から続く染色工房「染司よしおか」の五代目当主で、染織の研究者でもありました。吉岡氏は古来の文献や伝世の染織遺品を研究し、伝統の色彩を求め、社寺の祭祀や古典文学に表される装束の再現・復元に力を尽くしたのです。

本展では、吉岡氏の美への憧憬と本質を見極める眼、そしてあくなき探求心によって成し遂げられた仕事と蒐集の軌跡を紹介します。

※会期中展示替え有

前期:1月5日(火)~2月21日(日)

後期:2月23日(火・祝)~4月11日(日) -

.jpg)

◆終了◆写真展「劇場版 岩合光昭の世界ネコ歩き あるがままに、水と大地のネコ家族」

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年3月17日(水)~2021年4月5日(月)

- 会場:大丸ミュージアム<京都>

動物写真家・岩合光昭が監督、撮影した「ネコ」ドキュメンタリー映画第2弾が写真展になりました。

岩合光昭が、世界中のネコと出会い、心から撮りたいと願ったネコの“家族愛”。流れゆく季節の中でふたつの舞台を見つめます。ミャンマーのインレー湖。湖上に建つ小さな家にネコの家族とヒトの家族が暮らしています。寄り添い共に生きる絆が、美しい水面に輝きます。北海道の牧場では、たくさんの母ネコ、オスネコ、そして子ネコたちがまっすぐに生きています。時に温かく、時に厳しく、ネコたちは成長し、自分なりの新たな世界を築いていきます。

あるがままに……水と大地を舞台に繰り広げられる、ネコたちの愛と絆の物語です。 -

◆終了◆第50回日本伝統工芸近畿展

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年4月14日(水)~2021年4月19日(月)

- 会場:京都高島屋グランドホール(7階)

日本の伝統工芸のたゆまぬ継承、発展を目指す「第50回日本伝統工芸近畿展」を開催します。鑑査を通過した陶芸、染織、漆芸、金工、木竹工、人形、諸工芸の7部門から、人間国宝5人の出品作まで、全221点の入選作を一堂に展観します。ぜひご覧ください。

-

◆終了◆「100歳記念 すごいぞ!野見山暁治のいま」展

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年3月3日(水)~2021年3月15日(月)

- 会場:京都髙島屋7階グランドホール

2020年で100歳を迎えた画家・野見山暁治(のみやまぎょうじ)。長らく日本画壇を牽引してきた野見山の100歳を記念して、1959年から2020年までに制作された油彩約60点を展覧します。いまなお精力的に活躍する野見山の、豊かな色彩と、どこまでも奔放に繰り出される筆触に彩られた作品世界を、ぜひご覧ください。

-

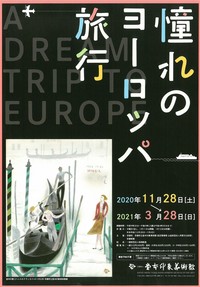

◆終了◆憧れのヨーロッパ旅行

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年11月28日(土)~2021年3月28日(日)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

画壇の重鎮として活躍していた日本画家・堂本印象は、新しい日本画のあるべき姿を模索して、1952年に半年間のヨーロッパ旅行に出かけました。

印象は憧れの西洋古典美術のほか現代美術の動向にも触れ、今後の進むべき道を確信します。

本展では帰国後に発表した「メトロ」のほか、ヨーロッパ滞在中に描いた現地のスケッチや油彩画、ヨーロッパ旅行に関連して制作された作品などを紹介します。

ヨーロッパ旅行で印象が目にした様々な風物をともに味わってみてください。 -

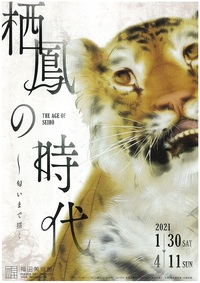

◆終了◆栖鳳の時代 ~匂いまで描く

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年3月1日(月)~2021年4月11日(日)

- 会場:福田美術館

伝統文化を千年以上にわたって育んできた街・京都が生んだ日本画の天才、竹内栖鳳。かつてアトリエがあった嵐山で、一世を風靡した栖鳳の動物画と風景画の大作をはじめ、師である幸野楳嶺、四天王と称された同輩たちや個性豊かな教え子らの作品も併せてご紹介します。

※1/30から開催の予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会期を変更しております。 -

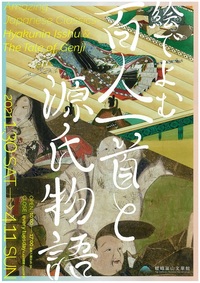

◆終了◆絵でよむ百人一首と源氏物語

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年3月1日(月)~2021年4月10日(土)

- 会場:嵯峨嵐山文華館

藤原定家による100首の秀歌撰『百人一首』と、百人一首に選ばれた歌人のひとりである、紫式部が記した『源氏物語』。この二つに焦点を当てた展示を開催します。千年以上の時を超えた、魅力あふれる貴族文化の一端をご紹介します。

※1/30から開催の予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会期を変更しております。 -

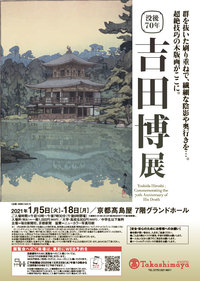

◆終了◆京都髙島屋「没後70年 吉田博展」

アート・展示京都ならでは!滋賀ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年1月5日(火)~2021年1月18日(月)

- 会場:京都髙島屋7階グランドホール

油彩画や水彩画で頭角を現した吉田が木版画を始めたのは、49歳のことでした。

それは、油彩画のタッチや描き方をベースに、水彩画で培った色彩表現や、顔料を自由自在に扱う力を生かしつつ、西洋画に見られる陰影や奥行きを木版画で表現するという前代未聞の挑戦でした。

そこで吉田は、分業を主とする伝統的な木版画の制作方法を踏襲しつつも、自身で彫や摺りの技術を知り尽くしたうえで彫師や摺師を指揮し、超絶技巧とも呼べる版画作品を次々と発表したのです。

妥協なき「絵の鬼」がたどり着いた後半生の新境地を、ぜひご覧ください。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)