- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

◆終了◆陶芸家 辻村史朗

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年5月13日(金)~2022年6月19日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO(JR京都駅下車すぐ・ジェイアール京都伊勢丹7階隣接)

人里離れた山間の奈良・水間町に住まいを兼ねたアトリエと窯を自らの手で造り、自然に溶け合うように暮らす陶芸家 辻村史朗さん。

型にとらわれず、師に就かず、自己と向き合い、心赴くままに生み出された作品はエネルギーに満ち溢れ、国内外に評価が高く多くのファンを持ちます。

洋画家を志し上京した10代後半、絵に没頭する日々の中で自己を追求したいという思いが募り、禅門を叩きます。

そして、20代のはじめ、日本民藝館で名も無きひとつの大井戸茶わんに感動したことがきっかけで、作陶の道に進み、今日まで精力的に土をいじり、日々思うがままの創作を続けています。

本展は、作陶をはじめた初期から現在に至る作品を網羅する自選回顧展です。作陶の原点となっている茶わん、壺や花器を中心に、書や絵画も紹介し辻村さんの歩みを見せます。 -

◆終了◆春季企画展「漆ー東洋の美を彩る素材」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年5月28日(土)~2022年7月3日(日)

- 会場:泉屋博古館

漆、それはアジアの人々が発見した不思議な素材です。塗料・接着剤として用いられた漆は、長い時間をかけて地域ごとに独自の技法が磨き抜かれています。

本展では東アジアにスポットを当て、中国、朝鮮、そして日本で育まれた多彩な漆工品について、それを生み出した技法と併せて展覧します。

今回公開する住友コレクションの漆工品は、茶室、能舞台、香席、酒宴、書斎…かつて様々な場に顔をのぞかせた「実用」の品でした。会場では、漆が彩った近代数寄者の暮らしについても探るとともに、時の流れによる劣化を修復する最新技術をご紹介します。 -

◆終了◆<春季特別展>ブッダのお弟子さん―教えをつなぐ物語―

アート・展示講演・フォーラムシニアにおすすめ女性におすすめ参加型・体験型終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年4月23日(土)~2022年6月19日(日)

- 会場:龍谷大学 龍谷ミュージアム

西暦前5世紀頃、ブッダとなって仏教教団を誕生させたガウタマ・ジッダールタ(釈尊)は、ガンジス川中流域でその思想を広めました。釈尊の活動を支え、教えをつないだ弟子たちの姿は、仏教経典の中に物語となって伝えられています。

本展では、釈尊を支え最も活躍した10人の直弟子(十大弟子)や、釈尊の涅槃の時に後を任された16人の高弟(十六羅漢)をはじめとする出家者、そして在家信者らそれぞれの個性や生活の一端に注目します。彼らの姿を、インドや中国、日本などに受け継がれてきた絵画や彫刻、仏教経典を通して紹介します。

【本展は、2020年度春季特別展(会期:2020年4月18日~6月14日)として開催を予定していましたが、緊急事態宣言の発出を受け中止しました。今春、展覧会の一部出品作品を変更して開催するものです。】 -

◆終了◆特別企画展 「包むを彩るーふろしきデザインの美ー」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年4月6日(水)~2022年6月12日(日)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

京都室町のふろしき・袱紗問屋が所蔵するふろしき原画を紹介する展覧会を開催します。

ふろしき・袱紗問屋は製造元として顧客の要望をきっかけに画家の意匠による多彩なふろしきを製作してきました。

本展では、堂本印象が描いた春夏秋冬の原画をはじめとし、池田遙邨、福田平八郎、山口華楊など著名な画家によるふろしき原画の数々を展観します。

絵画とはまた異なる表情をもつふろしきデザインの面白さをお楽しみください。 -

◆終了◆第56回日本伝統工芸染織展

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年5月25日(水)~2022年5月30日(月)

- 会場:大丸ミュージアム京都(大丸京都店6階)

染織工芸技術の保護・育成と創意ある展開をもとめ「第56回日本伝統工芸染織展」を大丸ミュージアム京都にて開催します。

-

第108回「光風会展」京都展

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年6月7日(火)~2022年6月12日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館

第108回「光風会展」京都展を開催します。

「光風会」は1912(明治45)年、中澤弘光・三宅克己・杉浦非水・山本森之助・小林鍾吉・岡野榮・跡見泰の7人の若い画家たちによって設立された美術団体です。多彩な具象を目指す絵画部と、堅実なモダニズムを追求する工芸部から構成されています。

「特別の主張とか抱負と言う看板はありません。春が来て無意識に咲いた野の草花の様なもの・・・・・隠れた無名の花を自由に紹介する広い花園を開拓した・・・・・」と設立趣意書にあるように、後進を育成する思い、和を尊ぶ精神、謙虚に作品に向き合う姿勢が志となり伝統になっています。

本展では、京滋をはじめ近畿一帯を中心に、会員・会友と一般公募での入選作品、絵画91点と工芸28点の合計119点を展覧します。 -

◆終了◆樂歴代 特別展「茶碗が紡ぐ ものがたり」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年4月29日(金)~2022年8月21日(日)

- 会場:樂美術館

時代とともに人から人へと大切に受け継がれてきた茶碗には、人とのつながりや出会いを経て紡がれる「ものがたり」があります。

本展では、長い時間の中で、茶碗に積み重なったものがたりに焦点を当て、樂歴代の作品の数々を展観します。 -

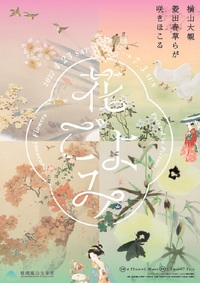

花ごよみ ~横山大観・菱田春草らが咲きほこる~

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年4月23日(土)~2022年7月3日(日)

- 会場:嵯峨嵐山文華館

季節を彩る花の美しさを留めようと、古来多くの画家が筆をとり、その姿を残しました。本展では近代日本画の巨匠たちが花や果実を描いた作品を展示します。春薫る初夏の嵐山で麗しい花々の絵をご堪能ください。

※本展は2021年4月末から始まりましたが、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言の発令を受けて、わずか2日間で閉幕したため、この度展示内容を再編成し、さらに充実した内容であらためて開催する運びとなりました。 -

◆終了◆やっぱり、京都が好き ~栖鳳、松園ら京を愛した画家たち~

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年4月23日(土)~2022年7月3日(日)

- 会場:福田美術館

今も昔も多くの芸術家が愛してやまない京都。

福田美術館が立地する嵐山は千年以上前から、天皇や貴族が好んだ景勝地であり紅葉の名所とされていました。江戸時代になると多くの桜が植えられ、桜の名所として有名になり、京都の市中に住む円山応挙なども写生をするため、たびたびこの地に足を運びました。明治以降は京都画壇の主力メンバーである竹内栖鳳、川村曼舟、冨田渓仙らが嵐山にアトリエを構え、多くの画家が集まります。その中には、東京画壇の重鎮、横山大観なども含まれていました。

本展では、京都にゆかりのある画家、作品を紹介をします。 -

琳派展22 つながる琳派スピリット 神坂雪佳

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年4月23日(土)~2022年6月19日(日)

- 会場:細見美術館

近代京都において図案家・画家として活躍した神坂雪佳(1866~1942)は、本阿弥光悦や尾形光琳ら琳派の活動や作風に共感し、明治という新しい時代にふさわしいデザインを多数生み出しました。

同館での琳派展22弾となる本展では、俵屋宗達や尾形光琳、酒井抱一など江戸時代の琳派作品を辿りながら、マルチアーティスト・雪佳の図案集、雪佳がデザインした工芸作品や絵画作品を紹介し、雪佳の多彩な活躍をたどります。

琳派のスピリットを受け継いだ雪佳の美の世界をお愉しみください。 -

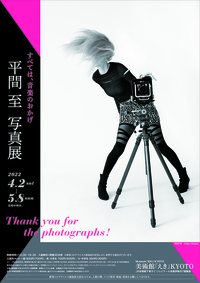

◆終了◆平間 至 写真展 すべては、音楽のおかげ~Thank you for the photographs!

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年4月2日(土)~2022年5月8日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO(JR京都駅下車すぐ・ジェイアール京都伊勢丹7階隣接)

写真家・平間至はタワーレコードのキャンペーン「NO MUSIC,NO LIFE.」をはじめ、数多くのアーティスト写真を撮影してきました。

音楽が聞こえてくるような躍動感あふれるポートレートは、写真界に新しいスタイルを打ち出したと評価されています。

本展では平間至の名を一躍世に知らしめた<MOTOR DRIVE>をはじめ、これまでに撮影された安室奈美恵や細野晴臣などアーティストたちの膨大なポートレート、舞踏家・田中泯の<場踊り>を追い続けたシリーズ、心象風景を内省的に表現したシリーズ<光景>、さらに2015年に開業された平間写真館TOKYOで撮影された写真など、精選された約200点の作品により「写真と音楽」の紡ぎだす世界へと誘います。 -

◆終了◆兵馬俑と古代中国~秦漢文明の遺産~

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年3月25日(金)~2022年5月22日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館 本館北回廊2階

生きた人間の姿を木や土に写し取ったものを俑(よう)といい、古代中国の人々は死後の世界で被葬者を守るために埋葬した遺体に添えました。1974年に偶然発見された秦始皇帝陵の兵馬俑は、約8000体と推計されています。

本展では、秦漢両王朝の中心地域である関中(現在の陝西省)の出土品を中心に、日本初出の一級文物を含めた約200点を一堂に展示。戦国時代の極小の騎馬俑が、なぜ始皇帝陵の等身大の大きな兵馬俑となり、また漢代皇帝陵ではなぜ小さな兵馬俑になったのか、歴史の不思議を紐解きます。

始皇帝陵や漢代の皇帝陵とエジプトのピラミッドとの類似性を衛星画像から追究するなど西方文化と比較することで、世界史の中から秦漢文明の遺産を観察する視点を提示します。

1972年の日中国交正常化宣言から50周年を迎える2022年、皇帝の死後を守り続けてきた兵馬俑が来日、古代中国の歴史に焦点をあてます。ここ京都より開幕です。 -

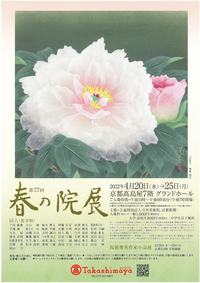

◆終了◆ 第77回 春の院展

アート・展示女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年4月20日(水)~2022年4月25日(月)

- 会場:京都髙島屋7階グランドホール

日本美術院は、明治31年(1898年)に岡倉天心らによって創設されました。一時は中断しましたが、大正3年(1914年)横山大観らによって再興。以来、脈々と続いた在野精神を受け継ぎ、近代日本画の発展に輝かしい足跡を残してきました。昭和20年から開催されている恒例の「春の院展」も本年で76回を迎えます。現代日本画の力作が並ぶ本展は、常に新しい流れを皆さまにご覧いただいており、今回も同人の先生方の作品と厳しい審査を経て選ばれた入選作300余点を一堂に展覧いたします。常に日本画壇をリードし続ける、日本美術院の巨匠から新鋭画家まで意欲溢れる最新作をこの機会にぜひお楽しみください。

-

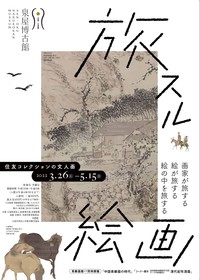

◆終了◆企画展「旅スル絵画-住友コレクションの文人画」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年3月26日(土)~2022年5月15日(日)

- 会場:泉屋博古館

「万巻の書を読み、万里の道を行く」

旅はいにしえより中国文人が読書とともに最も大切にした営みでした。江戸時代の文人画家たちも多く旅に出て、美しい風景、師や友、先人たちの書画に出会いました。それは自らの内面を心の赴くまま自由に筆墨に託す文人画家にとって、制作の滋養になったのです。また、文人にとって描かれた理想郷を旅することも楽しみの一つでした。

本展では「旅」をテーマに江戸時代の文人画を展示します。併せて長崎に来舶し日本に多大な影響を与えた沈南蘋ら中国の画家の作品も併せてご紹介します。 -

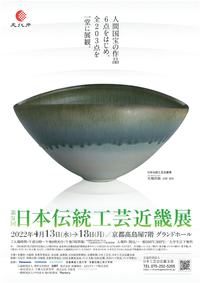

◆終了◆第51回日本伝統工芸近畿展

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年4月13日(水)~2022年4月18日(月)

- 会場:京都高島屋グランドホール(7階)

日本の伝統工芸のたゆまぬ継承、発展を目指す「第51回日本伝統工芸近畿展」を開催します。陶芸、染織、漆芸、金工、木竹工、人形、諸工芸の7部門から、人間国宝6名の出品作をはじめ、鑑査に合格した入選作品203点を展覧します。ぜひご覧ください。

-

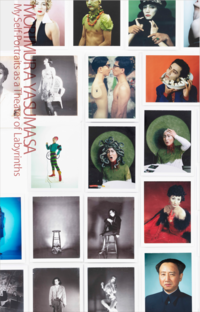

◆終了◆京都市京セラ美術館開館1周年記念展「森村泰昌:ワタシの迷宮劇場」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年3月12日(土)~2022年6月5日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ

1970年代に京都市立芸術大学で学び、日本を代表する現代美術家の一人となった森村泰昌の大規模個展が京都市京セラ美術館で開催されます。

美術史における名画の登場人物や歴史上の人物、女優に扮するセルフポートレートを制作することで、ジェンダーや人種を含んだ個人のアイデンティティの多重性を視覚化し、個人史と歴史の交錯点を表現してきました。

本展では、これまでほとんど発表されることのなかった、秘蔵のインスタント写真約800 枚に加え、1994 年に森村が自作の小説を自ら朗読したCD《顔》の音源をもとに、展示室に特設の音響空間をしつらえ、朗読劇として再制作しました。

また、建築家・西澤徹夫とのコラボレーションにより、会場は「迷宮劇場」へと変貌します。 -

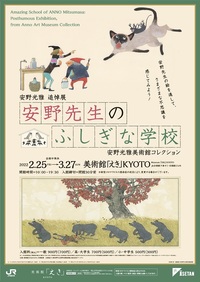

◆終了◆安野光雅 追悼展「安野光雅先生のふしぎな学校」-美術館「えき」KYOTO

アート・展示キッズ・ジュニアシニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年2月25日(金)~2022年3月27日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

2020年12月に亡くなった画家・安野光雅。「もりのえほん」や「天動説の絵本」など、安野作品に見られる独特な世界観は、幼少時代に里山で慣れ親しんだ自然や、教員時代に試行錯誤した経験によって生み出されました。

本展では、文字や数字、風景まで安野流の楽しみ方が詰まった作品を授業の科目に見立てて紹介します。

合言葉は「インタレスト!」安野先生のふしぎな学校に入学した気分で展覧会をお楽しみください。 -

◆終了◆「京都 日本画新展2022」

アート・展示キッズ・ジュニア入場・参加無料終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年2月11日(金)~2022年2月20日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

2008年より10年以上にわたり開催してきた「京都 日本画新展」。京都にゆかりのある若手日本画作家たちの制作を応援し、その活動の場を提供してきました。現在では本展に出品した多くの作家が、多方面で活躍しています。

今回も京都ならではの日本画展として「京都 日本画新展」を開催します。大賞、優秀賞、奨励賞受賞作をはじめ、推薦委員から推薦を受けた20~40歳代までの33作家の作品を一堂に展覧。あわせて推薦委員の新作等も発表します。

※作品は大賞 野上徹「ゆらぎの光景」 -

◆終了◆ 新収蔵記念:岸田劉生と森村・松方コレクション

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年1月29日(土)~2022年3月6日(日)

- 会場:京都国立近代美術館

京都国立近代美術館は2021年3月、画家・岸田劉生の作品42点を一括収蔵しました。本展では、劉生の初期から晩年まで各時期の画風をそろえ、人物画や静物画などの代表作を含む同館所蔵の作品全てを公開します。

-

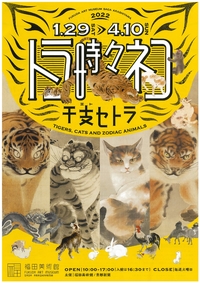

◆終了◆トラ時々ネコ 干支セトラ

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年1月29日(土)~2022年4月10日(日)

- 会場:福田美術館

2022年の干支の寅は、中国では霊獣や百獣の王とされています。

本展は、与謝蕪村、円山応挙など江戸時代に活躍した画家や、竹内栖鳳や大橋翠石ら明治から昭和にかけて活躍した有名画家が描いた虎の絵を主役として、他の干支を描いた作品なども、福田コレクションから厳選して展示します。

また2022年は「にゃー」とも読むことができる「2」が並ぶことから、愛らしい猫を描いた絵画も「時々」並べてご紹介。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)