- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

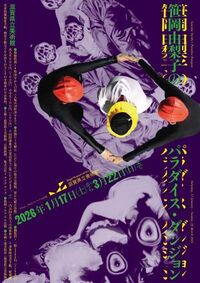

企画展「笹岡由梨子のパラダイス・ダンジョン」

アート・展示学び・体験キッズ・ジュニア滋賀ならでは!開催まで21日- エリア:滋賀県

- 開催期間:2026年1月17日(土)~2026年3月22日(日)

- 会場:滋賀県立美術館 展示室3

グランフロント大阪の南館せせらぎテラスで時を刻む《MUSE》(2025年~)、東京の表参道交差点で愛を歌い上げた《LOVERS》(2024年)など。あなたがどこかで一度でも、笹岡由梨子の作品を目にしていたら、生涯忘れることはないかもしれません。笹岡の作品は、それほどまでにエネルギッシュで、魅力的な、唯一無二の世界観を持っています。

笹岡由梨子は1988年、大阪府生まれ。2014年京都市立芸術大学大学院美術研究科博士(後期)課程メディア・アート領域満期退学。京都府文化賞奨励賞(2020年)、咲くやこの花賞(2020年)、Kyoto Art for Tomorrow 2019―京都府新鋭選抜展最優秀賞など、受賞多数。現在、滋賀県を拠点に活躍しています。

笹岡は2011年から映像を用いて作品を制作しています。笹岡の作品には、自身が演じたり、あるいは顔や身体の一部を流用したりしたキャラクターたちが登場します。これらの少し不気味でコミカルなキャラクターたちは、初期の作品では映像の中にしか存在しませんでした。しかし、近作では立体物として存在するキャラクターの目や口が映像にすげ替わるなど、作品における映像とキャラクターの関係は逆転しつつあります。

そして、そのキャラクターたちは笹岡が自作した歌を歌っています。マーチの曲調に乗せられているのは、それぞれの作品が持つ「愛」や「家族」といったテーマに向けた、笹岡のシンプルで力強いメッセージです。

加えて、笹岡の作品に特徴的なのは、現実と区別がつかないような仮想現実の映像が溢れる現代において、あえて編集のノイズを残していることです。これは、絵画における筆のタッチに通じ、笹岡は映像における絵画的なものへアプローチしようとしています。 -

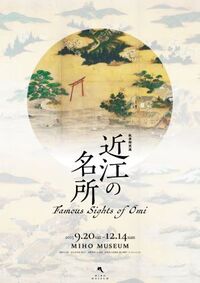

秋季特別展「近江の名所」

アート・展示講演・フォーラム滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2025年9月20日(土)~2025年12月14日(日)

- 会場:MIHO MUSEUM

近江には万葉集以来、歌に詠われた多くの名所がありました。近世になって近衛信尹が膳所城から見える湖南、湖西の八か所を選んで和歌と共に絵を描くと、これらが近江八景として広く知れ渡ることとなり、絵画をはじめ多くの工芸作品などに取り上げられることになったのです。

この展覧会では近江八景成立以前の名所絵をはじめ、江戸時代を中心に近江八景を表した絵画、工芸など約100件を展示し、近江の名所表現の変遷を通観いたします。また湖国の一大イベントである日吉大社の山王祭や近江に欠かせない名所である竹生島や比叡山のほか、池大雅、円山応挙、鈴木其一らが描いた近江の姿なども加えて湖国を満喫していただきます。 -

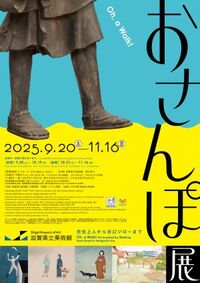

おさんぽ展 −空也上人から谷口ジローまで−

アート・展示講演・フォーラム学び・体験滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2025年9月20日(土)~2025年11月16日(日)

- 会場:滋賀県立美術館 展示室3

日本で「散歩」という語が初めて使われたのは、鎌倉時代から南北朝時代の禅僧、虎関師錬の漢詩文集『濟北集』だと考えられています。「梅花」「春遊」と題した漢詩で、虎関師錬は、野辺をそぞろ歩きつつ春の訪れを感じる喜びを謳っています。伝馬遠《高士探梅図》(岡山県立美術館蔵、前期展示)に月夜に梅を探して歩く様子が、浦上玉堂《幽渓散歩図》(岡山県立美術館蔵、 後期展示)に山河の中を歩む様子が描かれるように、虎関師錬が謳ったそぞろ歩きは、絵画の中にも表されてきました。 明治時代以降、西洋に学んだ画家たちもまた、散歩を様々な方法でモチーフとしました。菊池契月《散策》(京都市美術館蔵、前期展示)が描くのは、新緑の森の中を2匹の犬を連れて歩く少女の姿。金島桂華の《画室の客》(京都市美術館蔵、後期展示)は、女性が犬の散歩の途中で画家を訪ねたひとときを表そうとした意欲作です。また、いつもの散歩の中でふと立ち止まったり、風景が違って見えたりする一瞬をとらえる作品も生まれました。小倉遊亀は《春日》(滋賀県立美術館蔵)で、散歩の途中に知り合いと話し込んでしまう穏やかな光景を、漫画家谷口ジローは《歩くひと》(一般財団法人パピエ蔵)で、自らが長年暮らした場所の風景を細やかに描いています。 一方、散歩に類する行為をたどると、そこここを歩くことでは散歩と似ていながら、散歩とは異なる歩行の歴史を見出すこともできます。虎関師錬より前の時代には、空也、一遍、一向俊聖といった僧侶が、人々の救済を祈って諸国を巡り、その姿はたとえば《空也上人立像》(滋賀・荘厳 寺蔵/滋賀県立琵琶湖文化館寄託)のような肖像として表されました。また西行は、武士の身分を捨てて僧侶となり諸国を行脚して、その感興を多くの和歌に残しています(《西行物語絵詞》(国/文化庁保管))。与謝蕪村《松尾芭蕉経行像》(逸翁美術館蔵)に描かれるのは、経行という、ただ歩くことに専念し一歩一歩をゆっくりと踏みしめ身心を整える、禅の修行の姿です。 「おさんぽ展」では、散歩や歩くことをめぐって生まれた、重要文化財2件を含む74作品を、 一部展示替えをしながらご紹介します。

-

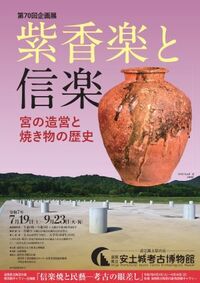

第70回企画展 紫香楽と信楽ー宮の造営と焼き物の歴史ー

アート・展示講演・フォーラム学び・体験キッズ・ジュニア終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2025年7月19日(土)~2025年9月23日(火)

- 会場:滋賀県立安土城考古博物館

今を遡ること1250年ほど前の天平年間、聖武天皇は信楽の地に紫香楽宮を造営し、廬舎那仏(大仏)も造られ始めます。その700年後には、信楽は「茶陶」、つまり茶の湯の焼き物の地として名を馳せます。

紫香楽と信楽。「宮」と「焼き物」の歴史に輝く2つのシガラキの名は、なぜこの地に誕生したのでしょうか?今回の展示ではその謎を、シガラキの「土」を通じて読み解きます。発掘された考古資料、縄文時代~安土・桃山時代の「焼き物」を積極的に用いて、紫香楽宮の全体像と、信楽の焼き物づくりの歴史の実像に迫ります。 -

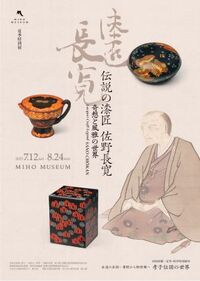

夏季特別展「伝説の漆匠 佐野長寛-奇想と風雅の世界」

アート・展示講演・フォーラム終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2025年7月12日(土)~2025年8月24日(日)

- 会場:MIHO MUSEUM

佐野長寛は江戸時代後期の漆工で、寛政6年(1794) 京都の塗師・長濱屋治兵衛の次男として生まれました。幼くして父から漆芸を学び、高雅な作品を作るため詩歌の師を求め、儒者・数寄者を訪ねて教えを請い、七代中村宗哲など市中の漆工も訪ね熱心に学びました。

文化11年(1814)21歳で家名を継ぎますが、翌年から諸国歴遊の旅に出て紀州、吉野を始め諸国の漆器産地を歴訪しその技術を会得します。文政5年(1822)に帰京して開業すると、彼の作品はすぐに評判となり高麗の名工・張寛の再来と賞されます。彼は謙遜して「張」の弓偏を取って「長寛」と号しますが、腕には自負があり自らを「漆匠」と称しました。また、無欲で弊衣蓬髪を恥じず、常に斬新な創意を試みたと言われています。その奇抜な発想と風雅を好む作風は、幕末の京都漆芸界に新風を吹き込み大きなインパクトを与えました。安政3年(1856)63歳で歿しています。

大正14年(1925)2月、有志による長寛70回忌の法要が京都・浄宗寺で営まれ、4月には京都・妙法院で追善の供養と共に、恩賜京都博物館(現京都国立博物館)において彼の遺作展が行われました。本年はそれからちょうど100年の節目にあたります。

本展は160件を超える作品と資料を集め、あらためて漆匠長寛の功績を顕彰すると共に、彼の交友関係や和歌・俳句にもスポットをあて、彼の実像に迫る100年ぶりの展覧会となります。 -

ザ・キャビンカンパニー大絵本美術展<童堂賛歌>

アート・展示キッズ・ジュニアキッズ・ファミリー向け参加型・体験型滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2025年6月21日(土)~2025年9月7日(日)

- 会場:滋賀県立美術館 展示室3ほか

ザ・キャビンカンパニーは、大分県由布市の廃校をアトリエにし、絵本や絵画、立体作品、イラストレーションなど、日々さまざまな作品を生み出している阿部健太朗と吉岡紗希による二人組のアーティストです。2009年のユニット結成以来、40冊以上の絵本を発表し、数々の高い評価を得てきました。2人の活動は絵本の分野にとどまらず、新国立劇場ダンス公演 Co.山田うん『オバケッタ』の舞台美術(2021年)を手がけ、「NHKおかあさんといっしょ(Eテレ)しりたガエルのけけちゃま」のキャラクターデザインと美術制作や歌手あいみょんの「傷と悪魔と恋をした!」ツアーパンフレットの表紙および本文挿絵の制作を担当しています。さらに、2023年から3年にわたり「こどもの読書週間」ポスターの絵を担当するなど、多方面に活動を展開しています。

展覧会のタイトル〈童堂賛歌〉とは、本展のためにつくられたことばです。「飽きることなく何十回でも何時間でもすべり台で遊び続ける、子どもの時間のとらえ方や感覚に象徴される「童」と、本屋や薬局、駄菓子屋などの店名にも使われ、「万物を受け入れる」という意味の「堂」が組み合わされています。

本展では、活動初期から現在までの絵本原画の数々に加え、立体造形、映像作品などを一堂にご紹介します。展覧会は7つのテーマの部屋で構成され、まるで空間が大きな1冊の本になったようなしかけが満載です。エネルギーに満ちたザ・キャビンカンパニーの世界を身体全体でお楽しみください。 -

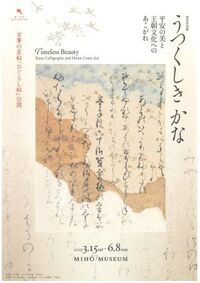

春季特別展「うつくしきかな―平安の美と王朝文化へのあこがれ」

アート・展示講演・フォーラム学び・体験滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2025年3月15日(土)~2025年6月8日(日)

- 会場:MIHO MUSEUM

古来よりわが国は大陸文化に倣い、仏教や律令を取り入れて発展してきました。遣唐使を停止した後も、大陸との交流を続けながら和様化の道を進み、日本独特の情緒を表す和歌やひらがなが誕生して、日本の美意識の代名詞もといえる王朝文化が花ひらきました。この文化は武家が台頭する世を迎えて影を落としますが、絶えることなく受け継がれて再び太平の世の到来によって憧れへと変容しました。

本展では、MIHO MUSEUM所蔵の『ひぐらし帖』を当館で初めて公開します。『ひぐらし帖』はすぐれた鑑賞家であった吉田丹左衛門によって、元は手鑑としてつくられたものでした。手鑑とは主に名筆の断簡を集めて冊子様に仕立てたもので、書の道を志す人が手本とします。その後安田善次郎に愛蔵された同帖は、株式会社鉄道工業の社長を務めた菅原通済(1894-1981)の手に渡り、氏の所蔵する歌切の中から亡妻の十三回忌に合わせて精選して軸装し、三十一葉の『ひぐらし帖』となしたのでした。古筆切の最高峰とも謳われる「高野切」や、料紙に金銀泥で花鳥文や草花文を描いた「栂尾切」、平安の雅を体現したかのような「石山切」など、名だたる能筆が五・七・五・七・七のみそひともじに因んで三十一幅が収載されています。この『ひぐらし帖』に、MIHO MUSEUM所蔵の工芸品や仏教美術、琳派の源氏物語図屏風、歌仙絵など、平安の貴族文化の誕生から桃山初期に興る王朝文化への憧れがこめられた作品を織り交ぜて展観いたします。

今なお現代に残る都人の洗練された美の息吹、“風流(みやび)”に思いを馳せていただければ幸いです。 -

.jpg)

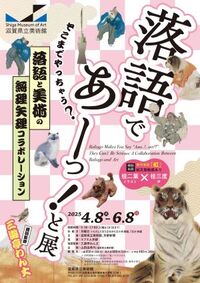

「落語であーっ!と展 そこまでやっちゃう? 落語と美術の無理矢理コラボレーション」

アート・展示音楽その他公演学び・体験滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2025年4月8日(火)~2025年6月8日(日)

- 会場:滋賀県立美術館 展示室3

落語は、江戸時代に発展した日本独自の芸能のひとつです。寄席で演じられる落語の特徴は、扇子と手ぬぐいを持った噺家が語り口と所作で展開するストーリーを聴き手が想像して噺の世界を広げ、楽しむところにあります。落語のストーリーには、面白おかしな滑稽噺やしくじり談、また心に染み入る人情噺などがあり、人間の喜怒哀楽の感情が巧みに表されています。

江戸時代から語り継がれてきた噺がある一方で、新しい噺もどんどん作り出されながら今日にも落語が脈々と息づいているのは、登場人物の言動がいつの時代にも共通しそうな人間味にあふれた笑いを生み出しているからといえるでしょう。

本展では、主に同館が所蔵する山元春挙や小倉遊亀などによる日本画、志村ふくみの染織、ジョージ・シーガルなどのアメリカ美術、小幡正雄などのアール・ブリュット作品によって落語の噺を紹介します。落語通の方はもちろん、落語を知らない方も噺とともに美術作品を味わえる、一粒で二度おいしい企画です。滋賀ゆかりの演目である「近江八景」のほか、「猫の皿」「抜け雀」「あたま山」など、くだらなくてあり得ない!けれどクスッと笑ってしまうコミカルな落語噺の世界を同館コレクション作品とともにお楽しみいただければ幸いです。 -

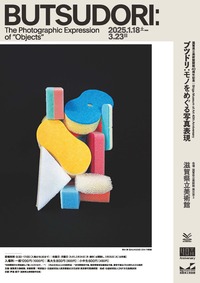

滋賀県立美術館開館40周年記念「BUTSUDORI ブツドリ:モノをめぐる写真表現」

アート・展示講演・フォーラム終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2025年1月18日(土)~2025年3月23日(日)

- 会場:滋賀県立美術館 展示室3

ふと目に入った日常の「モノ」にレンズを向ける。カメラを手にしたことのある人であれば、誰しもが経験したことがある行為ではないでしょうか。カメラからスマートフォンへ、撮影するという行為はさらに一般的になり、SNSの普及により「モノ」を撮影した多くの写真が世界中に溢れています。

タイトルの「ブツドリ(物撮り)」という言葉は、もともとは商業広告などに使う商品(モノ)を撮影すること。この「ブツドリ」を「物」を「撮」るという行為として広く捉えてみると、写真史の中で脈々と続いてきた重要な表現の一形式であることに気がつきます。

本展は「モノ」を撮影することで生まれた写真作品を、この「ブツドリ」という言葉で見なおし、日本における豊かな表現の一断面を探る試みです。重要文化財である明治期の写真原板から、文化財写真、静物写真、広告写真、そして現代アーティストの作品まで、200点以上の写真作品を出品します。

わたしたちにとって身近な「ブツドリ」。その奥深さを覗いてみましょう。 -

☆安土城の復元を目指してクラウドファンディング実施中!安土城考古博物館

アート・展示学び・体験シニアにおすすめキッズ・ファミリー向け滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2024年9月3日(火)~2025年3月31日(月)

- 会場:安土城考古博物館

3月に信長と安土城に特化した博物館に生まれ変わる安土城考古博物館。

これが常設展としては最後の考古学展示!

この春まで第一展示室に飾られていた考古学展示の資料を、場所を企画展示室に移し、新たな形で展示いたします。

第ニ展示室では、これまで通り安土城と信長に関する資料が展示されます。

こちらもあわせてご覧ください。

☆「幻の安土城」復元プロジェクト!クラウドファンディングを実施中です!

詳細はこちらよりご確認ください(https://readyfor.jp/projects/azuchijohaku2024) -

◆終了◆ 滋賀県立美術館開館40周年記念「生誕100年記念 人間国宝 志村ふくみ展 色と言葉のつむぎおり」

アート・展示講演・フォーラム学び・体験参加型・体験型滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2024年10月8日(火)~2024年11月17日(日)

- 会場:滋賀県立美術館 展示室3

この秋、紬織の人間国宝である染織家、志村ふくみの生誕100年を記念して、故郷滋賀では約10年ぶりとなる個展を開催します。滋賀県近江八幡市出身のふくみは、30代の頃、実母の影響で染織家を志し、植物染料による彩り豊かな染めと、紬糸(節のある絹糸)を用いた紬織に出会います。特定の師にはつかず、自らの信念を頼りに道を進むうちに、生命力あふれる色の表現、文学や哲学といった多彩な芸術分野への探究心に培われた独自の作風が評価され、1990(平成2)年、紬織の人間国宝に認定されました。

本展では、国内屈指の規模を誇る当館収蔵の志村ふくみ作品と館外からの借用作品、作家ゆかりの資料など合わせて80件以上を展示し、初期から近年までの歩みをたどります。合わせて、ライフワークである「源氏物語シリーズ」や、ふくみの心のルーツであり、制作においても重要な位置を占める滋賀をテーマにした作品を紹介します。またふくみは、染めや織りの仕事と共振させるかのように言葉を紡ぎ、第10回大佛次郎賞を受賞した初の著作『一色一生』(1982(昭和57)年)など、これまで20冊以上の著作を刊行しています。本展では随筆家としての活動にも注目し、染織作品や故郷、仕事への思いを語るさまざまな言葉をご紹介します。経糸と緯糸が交差して織り出される紬織のように、色と言葉の出会いを美術館でお楽しみください。 -

.png)

秋季特別展「うましうるはし日本の食事(たべごと)」

アート・展示学び・体験暮らし・グルメ終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2024年9月28日(土)~2024年12月15日(日)

- 会場:MIHO MUSEUM

MIHO MUSEUM(滋賀県甲賀市信楽町田代桃谷300 館⾧:熊倉功夫)2024 年(令和 6 年)9月28日(土)-12月15日(日)までの期間、秋季特別展「うましうるはし日本の食事(たべごと)」を開催いたします。

本展では、日本人が創造してきた、おいしくてうつくしい食事―食べること―の歴史を美術工芸作品とともにたどります。絵画に表された人びとの営み様々な器などをご鑑賞いただき、未来に思いを馳せていただければ幸いです。 -

滋賀県立美術館開館40周年記念 滋賀の家展 House of Shiga

アート・展示参加型・体験型滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2024年7月13日(土)~2024年9月23日(月)

- 会場:滋賀県立美術館

「滋賀県」という視点で「家」を考えてみると、面白いことがいくつもあがってきます。たとえば1961年以降、日本を代表するいくつものハウスメーカーが県内にプレハブ工場を設置しています。また、惜しくも2022 年に解体された、黒川紀章設計の《中銀カプセルタワービル》(1972/現存せず)の「カプセル」は、米原市内の工場で制作されたものでした。その意味では(部分的にであれ)Made in Shigaの建築だったとも言えます。そして、滋賀県は面積の半分を森林が、6分の1を琵琶湖が占めるという特徴的な地形ゆえ、多様な暮らしのかたちを見ることができる場所なのです。 本展は、1960年代の日本の住宅産業と滋賀県の強いつながりを示す事例から、現代建築家による 最近のプロジェクトまでを、幅広く紹介し、パンフレット、模型、図面、写真といった、建築展ならではの資料だけでなく、家具や、建築家や施主のインタビュー映像なども展示します。

また、美術館の前庭やファサード近辺には、実際に入ることのできる小屋やくつろげる縁側も設置します。

滋賀県と日本の住宅建築のつながりを起点に、今まさに滋賀県に生きる人々の暮らしと建築がどのような未来の生活様式や環境を形作るのかを見つめる展覧会です。 -

.png)

夏季特別展「奈良大和路のみほとけー令和古寺巡礼ー」

アート・展示終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2024年7月6日(土)~2024年9月1日(日)

- 会場:MIHO MUSEUM

穏やかな自然に育まれ、悠久の歴史と物語を秘めた「奈良大和路」。はるか1400年の昔から数多くの寺院が建立されたこの地には、静かな慈愛に満ちた“みほとけ”が伝えられています。

大和の情景は古代から多くの歌人に詠まれ、近代でも憧れをもった文学者たちがこぞって南都の古寺や風土を巡りました。

本展では、法隆寺、東大寺、薬師寺、唐招提寺、大安寺、西大寺をはじめとする古寺の仏像、絵画、工芸品を、奈良を愛した写真家・入江泰吉の作品と、この地を舞台にした文学を交えて紹介します。 -

滋賀県立美術館 開館40周年記念 「つくる冒険 日本のアール・ブリュット 45 人 ―たとえば、「も」を何百回と書く。」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け参加型・体験型滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2024年4月20日(土)~2024年6月23日(日)

- 会場:滋賀県立美術館 展示室3

日本語では、「生(なま)の芸術」と訳されてきたアール・ブリュット。1940 年代、フランスの画家、ジャン・デュビュッフェが、精神障害者や独学のつくり手などの作品に心を打たれ、提唱した美術の概念です。本展では、2023 年に日本財団より受贈した、45 人の日本のアール・ブリュットのつくり手による作品約 450 点を展示します。

-

.png)

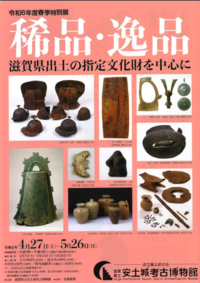

◆終了◆ 春季特別展「稀品・逸品-滋賀県出土の指定文化財を中心に-」

アート・展示滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2024年4月27日(土)~2024年5月26日(日)

- 会場:安土城考古博物館

本展では、滋賀県内の遺跡から出土した考古資料のなかから、常設展などでは複製品が展示され原品の展示機会が少ない、重要文化財の大岩山銅鐸、雪野山古墳出土品、新開古墳出土品、滋賀県指定文化財の相谷熊原遺跡出土土偶のほか、滋賀県指定文化財の鴨田遺跡出土巡礼札、彦根市指定文化財の福満遺跡出土子持勾玉、未指定ではあっても重要な真野遺跡出土の旧石器など、滋賀県のみならず日本の歴史を考えるうえでも欠くことができない旧石器時代から江戸時代初期までの考古資料の稀品・逸品を展示します。

★トマト俱楽部会員は会員証提示で無料観覧いただけます -

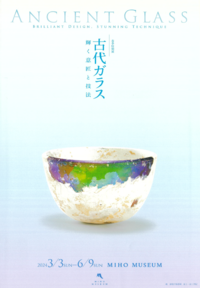

春季特別展「古代ガラス ー輝く意匠と技法ー」

アート・展示終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2024年3月3日(日)~2024年6月9日(日)

- 会場:MIHO MUSEUM

MIHO MUSEUMでは、2024年3月3日(日)~ 6月9日(日)までの期間、春季特別展「古代ガラス―輝く意匠と技法」を開催いたします。

古代、ガラスは宝石のように尊ばれていました。MIHO MUSEUMが数多く所蔵する古代ガラス作品を各文明ごとに展示します。ビーズやコアガラス、モザイクガラス、カットガラスなど色も輝きも様々な古代ガラスをお楽しみください。 -

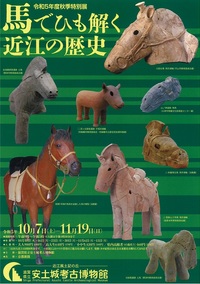

◆終了◆滋賀県立安土城考古博物館 令和5年度秋季特別展 「馬でひも解く近江の歴史」

アート・展示滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2023年10月7日(土)~2023年11月19日(日)

- 会場:滋賀県立安土城考古博物館

馬は古くから私たちの暮らしや社会に大きな影響を与えた動物です。

本展では馬が近江の地域社会や文化の形成に果たした役割について考古資料を中心に紹介します。 -

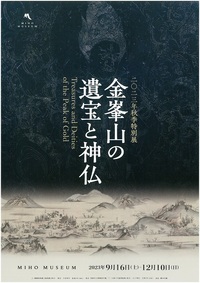

MIHO MUSEUM 2023年秋季特別展「金峯山の遺宝と神仏」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2023年9月16日(土)~2023年12月10日(日)

- 会場:MIHO MUSEUM

MIHO MUSEUM(滋賀県甲賀市信楽町田代桃谷300 館長:熊倉功夫)は2023年(令和 5 年)9月16日(土)- 12月10日(日)までの期間、秋季特別展「金峯山の遺宝と神仏」を開催いたします。

-

.png)

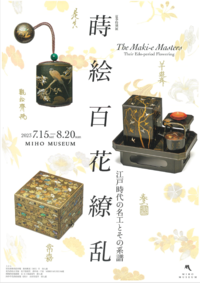

◆終了◆夏季特別展「蒔絵百花繚乱ー江戸時代の名工とその系譜」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2023年7月15日(土)~2023年8月20日(日)

- 会場:MIHO MUSEUM

日本の伝統工芸である「蒔絵」。17 世紀の後期、それまで一般には名を知られない存在であった蒔絵師たちは、京都の観光案内書『京羽二重』など出版物に住所と共に紹介され、やがて自らの名を作品に記し始めました。それまで、名を残さない工人であった蒔絵師たちが歴史の表舞台に登場したのです。町衆が台頭する 18 世紀以降、蒔絵を受容する層が増し、それに比例して蒔絵師の数も増えてゆきます。そして流行は競争を生み、技術面でも大きく底上げされ、多くの蒔絵師が名を上げる百花繚乱の時代を迎えました。

本展はこうした蒔絵師たちの作品を、のちに各地の伝統へと繋がる彼らの系譜とともに紹介することで、伝統のバックボーンや美しい蒔絵を求めた当時の日本人の心を、展示作品の中に感じていただくことができます。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)